ふるさとの誇り、おもてなしの心。御所まちを照らしてきた「霜月祭」を受け継ぎ、まちの未来を見つめていく。

文=大越明友(美術刀剣研磨師/研師)

私は、御所で美術刀剣研磨師/研師(とぎし)という仕事をしています。御所で生まれ育ち、大学から地元を離れて転勤族を26年経験。50歳で脱サラして御所に帰ってきました。

「研師」と聞くと家業として代々受け継がれるものというイメージがあるかもしれませんが、さにあらず。師匠に師事し、指導・研修を受けることで身に付けるのです。

僕の師匠は、大阪は平野の「かたなの博物館」館長で、日本刀真澄会(にほんとうますみかい)を主宰する真津仁彰(まなつ ひとあき)先生です。2016年の6月に入門して、今年で10年目。まだまだ未熟で、師匠の指導の下、一振り一振り、全身全霊で研磨修業に向き合いながら、年に1回、御所市内の小学生に刀が身近な存在であることを伝える活動もしています。

刀の話をすると「怖い!」という反応と、「綺麗!」という反応に分かれます。武器と捉えるか、美術品と捉えるかで異なってくるのですね。どちらも間違いではありません。取り締まられる法律は俗に言う「銃刀法」です。でも、銃とは異なり、刀剣類は誰でも手にできます。なぜでしょう?

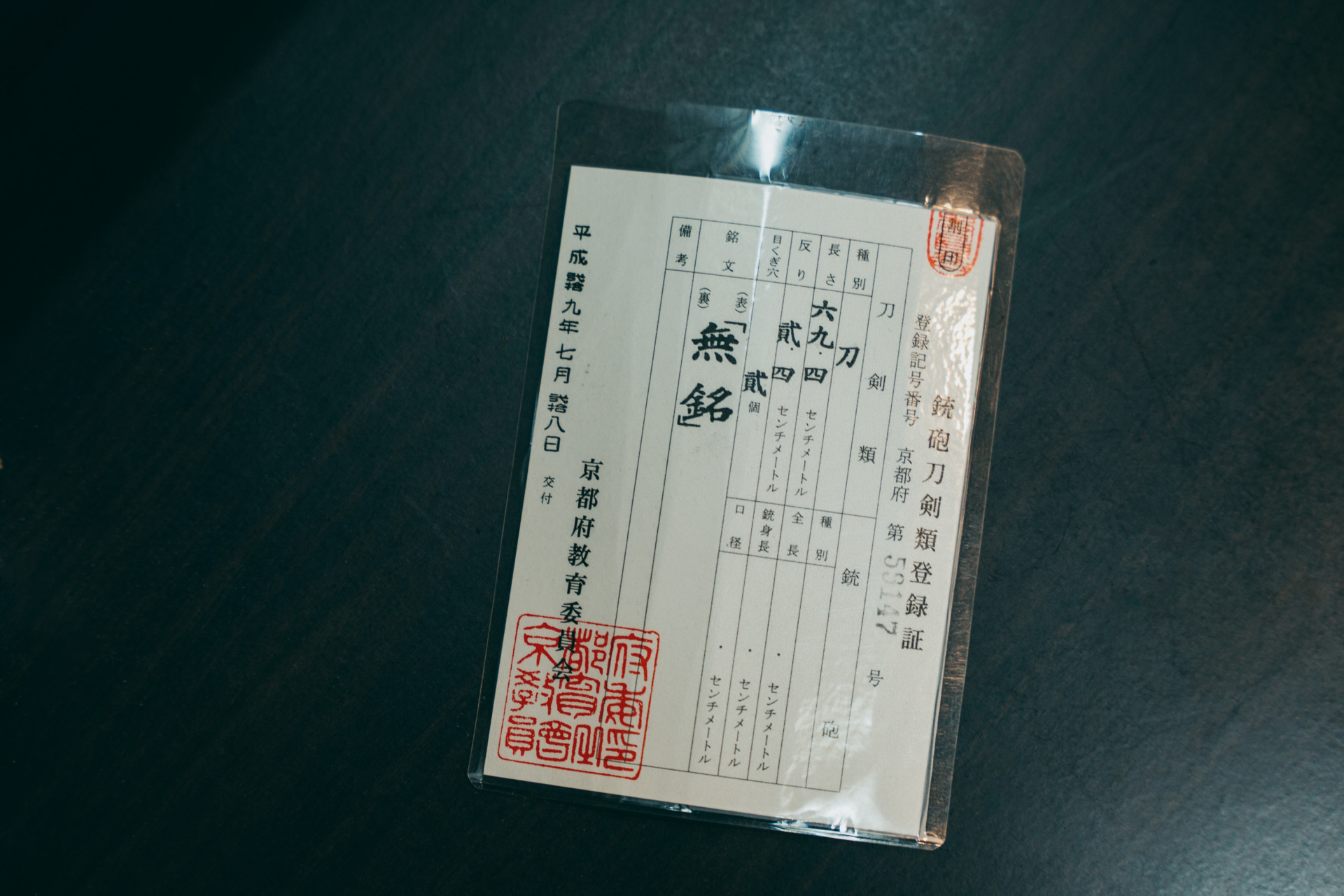

それは、各都道府県の教育委員会が行なっている審査会で基準を満たした刀に交付される「銃砲刀剣類登録証」があるからです。

これがあれば、誰でも手にできる決まりとなっています。ただし、これは1950年(昭和25年)からの制度なので、全ての刀剣類が網羅されているわけではありません。それ以前に作られ、新たに発見された刀は登録の手続きが必要です。何が言いたいかというと、登録された刀剣類は「美術品」で「文化財」であるということです。

日本刀という名の通り、日本独自の刀です。ちなみに、国宝に指定される1101件のうち、約120点を日本刀が占めていますし、重要文化財に指定されている日本刀は約790点あります。

一般的に知られる反り(カーブした形状)のある刀が出現するのは平安時代から。各時代によって長さや反りの深さが異なります。平安時代から室町時代初期、鎧兜を付け、馬に乗って戦う騎馬武者の武器として「太刀」が主流となりました。「刀(打刀)」は、室町時代中期以降から江戸末期まで、徒武者(歩兵)による集団戦闘の時代に主流となった武器です。

太刀・刀は長さ(刃渡り)2尺(約60cm)以上。3尺(約90cm)を超えると「大太刀」、2尺未満は「小太刀」と呼ばれます。「脇差」は長さ1尺(約30cm)~2尺未満、「短刀」は刀身の長さが30cm未満のものと分けられています

太刀は刃を下に向けて腰から紐で吊るし、刀は刃を上に向けて腰の帯に差すという違いがあります。この他、槍(やり)、薙刀(なぎなた)、長巻(ながまき)などありますが、長くなるので割愛します。

さて、研磨の話に戻ります。

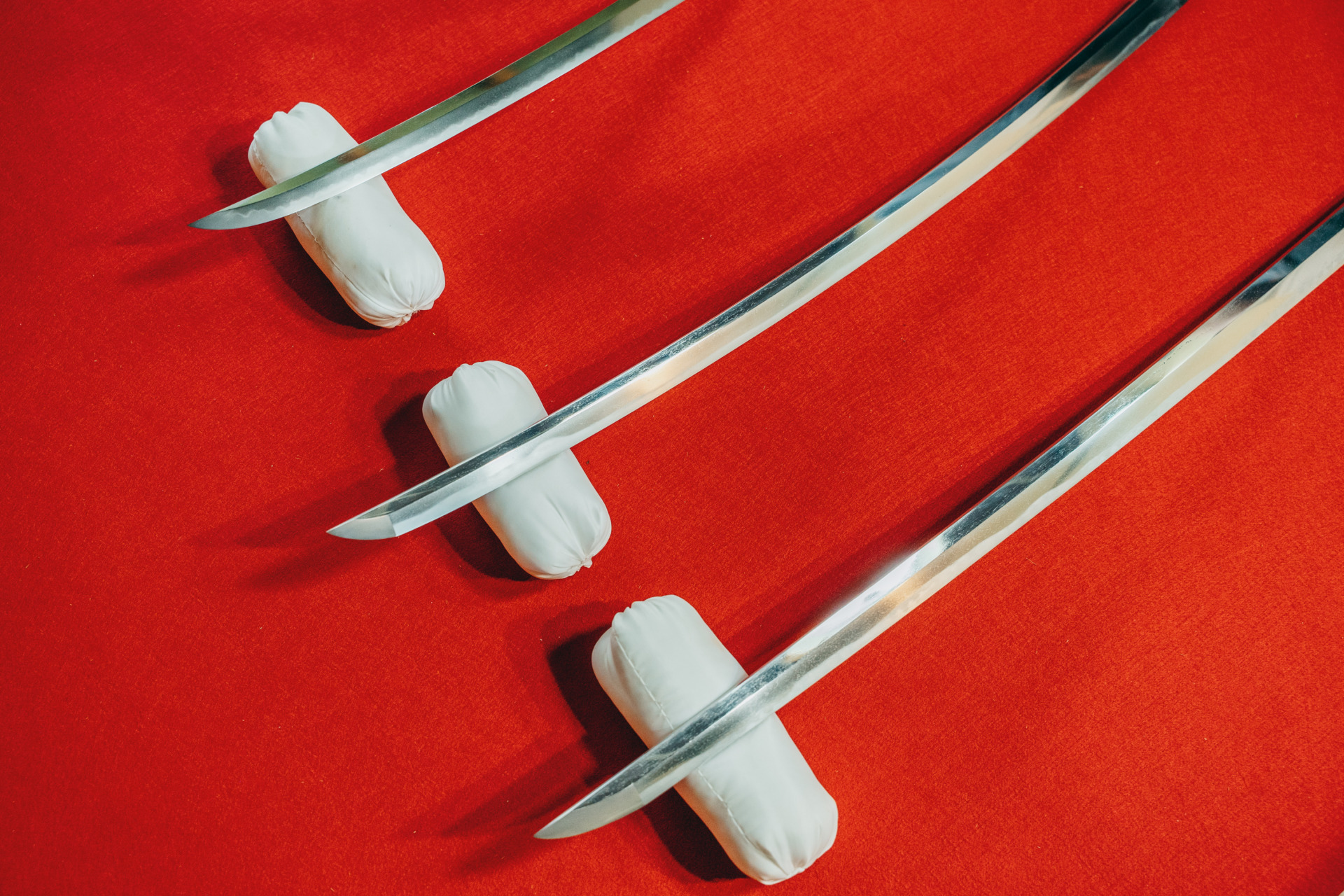

このように多種多様な刀剣類(以下、刀と表現します)が、長い年月を乗り越えて現代にまで伝わったものから、現代の刀鍛冶「刀匠」が打たれた現代刀、そして今まさに生み出されているものもあります(この刀のことを「打ち下ろし」と言います)。伝えられた刀は、錆や傷、欠けなどによりその美しさをマスクされていたりしますし、打ち下ろされた刀は研磨される前提ですので、余分な肉がついたままで本来の姿がマスクされています。そんな刀剣類を本来の美しい姿にする事が研師の仕事です。

研磨する刀剣類の生まれた時代と国、作者である刀匠などを見極め、その時代に合った形状、刀匠の作成の傾向、癖などなど見どころとなる部分を損なわないように、注意を払いながら砥石を当てていきます。

研磨というマイナスの作業なので、削りすぎると戻ることはできません。なので、必要最小限度の研磨で成形していき、その時に付いた砥石目を順次目の荒い砥石から目の細かい砥石へと種類を変えて落としていきます。

機械を使った研磨は行っていません。全て手作業です。ですから、少し研いでは照明で透かして目的の箇所が研げているかを確認し、全体の姿も確認してを繰り返し、その工程が終われば次の砥石へと進めていきます。

10種類ほどの砥石を使い分け、20種類ほどの工程を経て仕上げていきます。常寸(二尺三寸 約70cm)の刀で時間にして、10日から2週間で研ぎ上がるのが標準的で、錆の深いものや、刀匠の打ち下ろしのものはもう少し時間がかかります。私の場合、修業の身なので師匠のチェックでできていないところはやり直しとなり、それ以上に時間がかかります。

この様に、地味で時間がかかり、気を抜くと手指を切ったりもする仕事です。刀剣類は製造工程において玉鋼と呼ばれる砂鉄と炭から造られた鉄を刀匠がブレンドして刀剣に鍛え上げていくので、工業製品と異なり、一振りまたは一口(刀の数え方)として同じ物はありません。ですので、研磨していく過程において、その刀剣に合った砥石や研磨方法を選択して進めていきます。

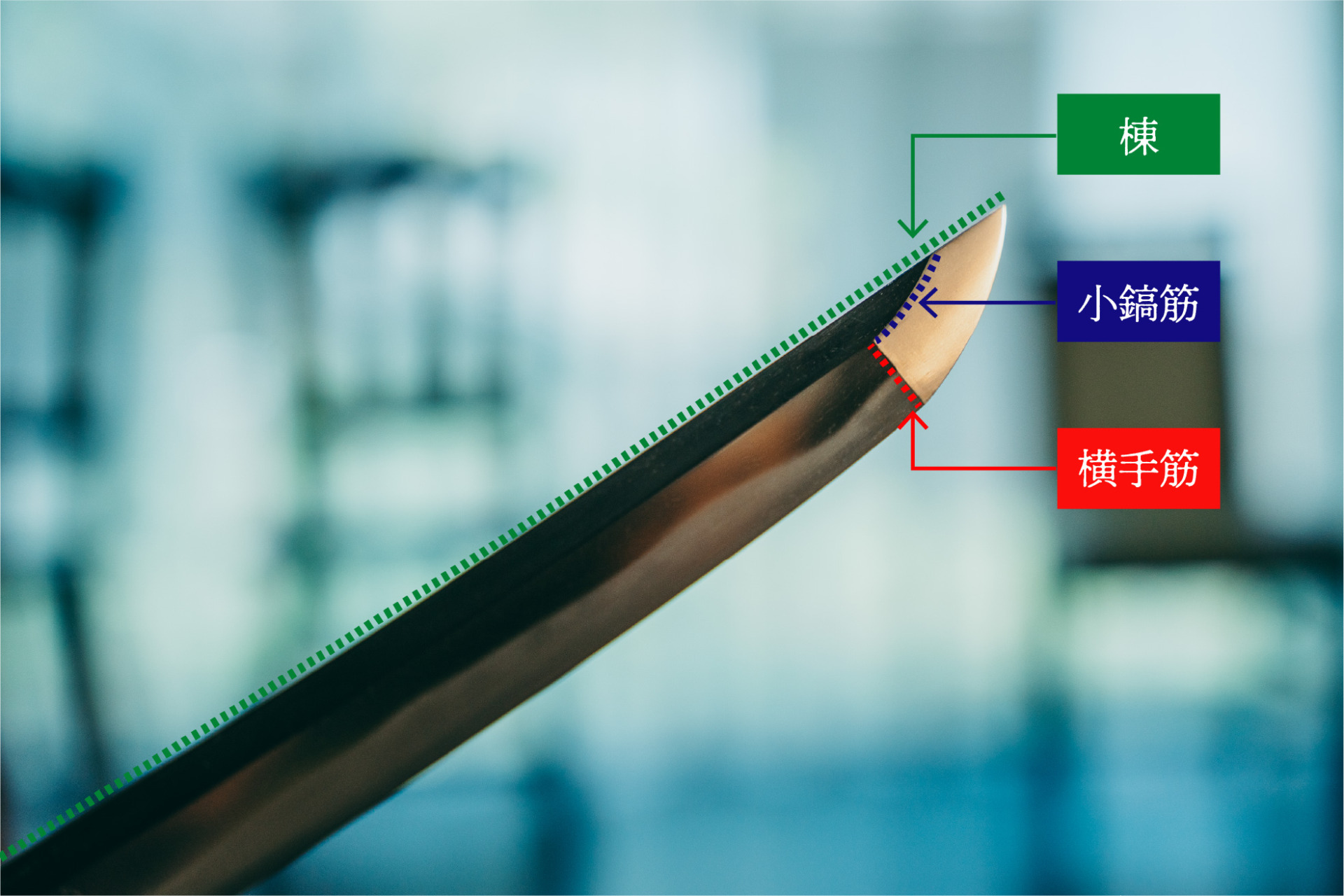

そして打刀であれば、横手筋(よこてすじ)、小鎬(こしのぎ)、鎬筋(しのぎすじ)、棟(むね)……

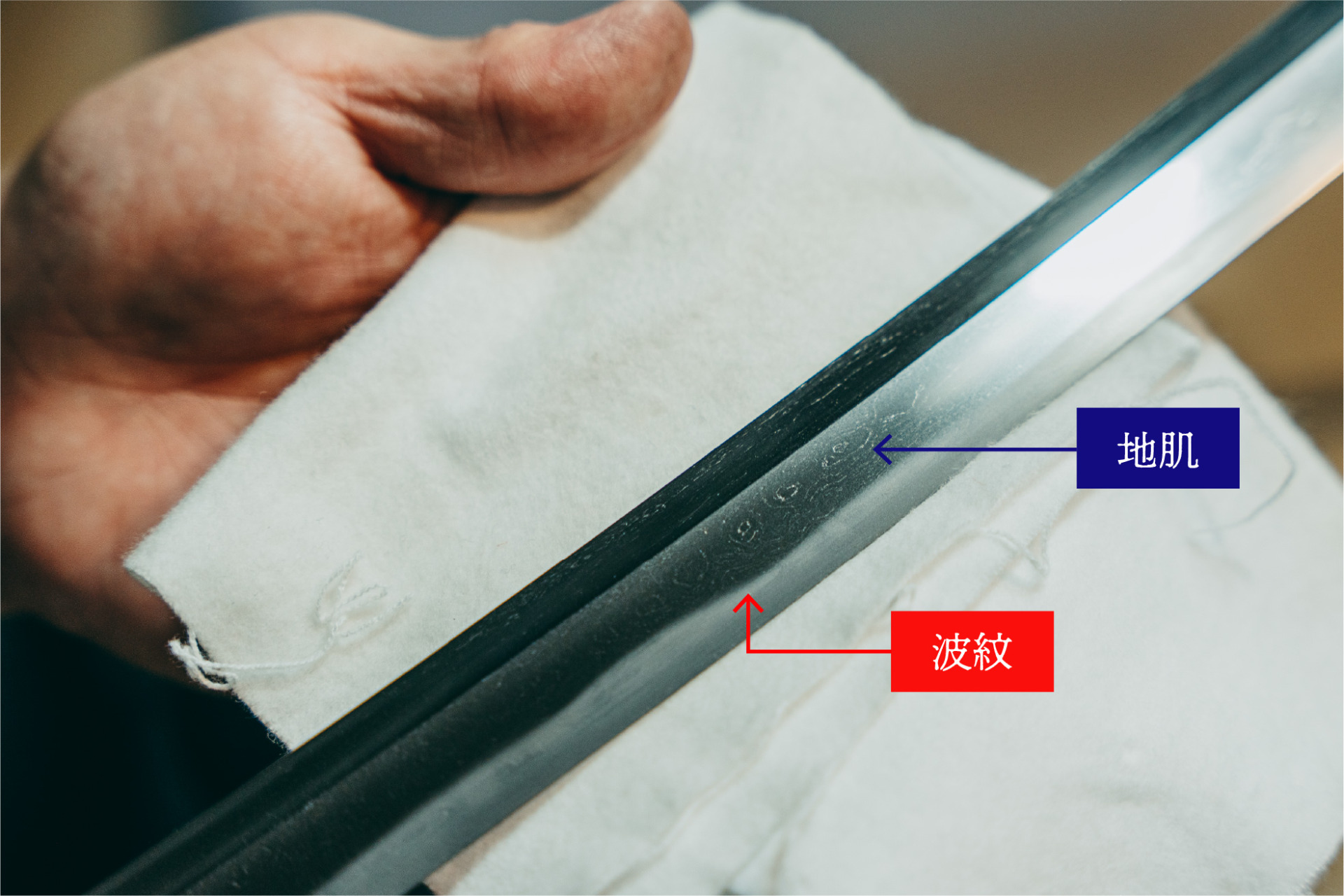

……地肌や波紋などなどの見どころの魅力を存分に引き出すことが、研師の使命であると考えています。

私がなぜ研師という仕事を選んだのか? なぜ刀匠ではなかったのかと気になる奇特な方もいらっしゃるかもしれません。実は、桜井市の大神神社の近くにある「月山日本刀鍛錬道場」に伺い、月山記念館を見学させていただいたこともありました。しかし、「かっこいい!」と思いましたが、「これは肉体的に無理だ……」と感じました。

私は30代の頃に居合道を習っていたこともあり、真剣の愛刀を所持していました。そんな私に娘がこう助言してくれたのです。「神社などに錆びた刀がたくさんあり、それが手入れされないでそのままであるらしい。刀が好きなんだったら、そんな刀を綺麗にする仕事を選んでは?」と。「それもありだなぁ」などと思いインターネットで検索したところ、真津師匠のホームページに辿り付いたのです。

すぐにアポイントを取り、「かたなの博物館」に伺い、疑問に思っている色々なことを質問しました。僕の勝手なイメージで、研師は家伝の仕事のように思っていたので、「脱サラしたスキルもない私のような人間でも研師になれるのか?」と。師匠は優しい笑顔でこう言いました。

やる気次第ですよ!

このとき、カチッと音を立ててやる気スイッチが入ったのがわかりました。そして今年でもう10年目に入ります。師匠は最初、「3~5年で基本的な仕事はできるようになる」とお話されていましたが、石の上に3年乗っていても5年乗っていても、まだまだ手応えを感じません。師匠は「研いだ本数分やからね!」とおっしゃいますが、ゴールが逃げて行く感じです。

でも、不思議と嫌にならないんです。研磨する刀と向き合うときは正に「真剣」です。すると、その刀の生まれた背景を考えるようになります。何百年も前に生まれていたり、今回の研磨で世に出て行く刀があったり。いろいろな刀が伝わっていくお手伝いができていると思うと、もっともっとうまく早く研磨できるようにならねばと思います。

刀の美を引き出すこと、長い間しまわれて錆びた古い刀剣を本来の美しい姿に戻すこと、貴重な文化財を後世に伝えていくこと。それらに携われるのが、この仕事の魅力なのかなと思います。

参考までに、刀の見方を少しだけお伝えして終わりたいと思います。

刀は、まず全体像、姿を見てください。長さ、幅、反り、重ね(厚み)。その後、波紋や地肌、波紋と地肌の境界、鋒(きっさき)のカーブや焼きなどを。

それらをじっくりと見ることで、作り込まれた刀剣の魅力を見出すことができるようになります。今、全国の美術館などで刀剣の展示が行われています。ぜひ足を運ばれて、日本刀の魅力を感じてください。

繰り返しになりますが、日本刀は文化財です。鎌倉、室町時代のもので800年、江戸初期で400年の歴史があります。錆びていても、研ぐことで復活できることが多いです。伝家の宝刀を後世に残せるよう、見つけたら警察に連絡して、発見したことを証明してもらってください。その後、登録手続きをすることで公に所持することができます。

一つでも多くの刀剣が、本来のあるべき姿になる機会を得ることを願っています。

美術刀剣研磨師/研師(とぎし)。御所で生まれ育ち、大学進学と同時に地元を離れそのまま就職。転勤族を26年経験。50歳で脱サラし、帰郷。2016年より「日本刀真澄会(にほんとうますみかい)」を主宰する真津仁彰(まなつ ひとあき)氏に師事し、全身全霊で研磨修業に向き合いながら、年に1回、御所市内の小学生に刀の存在を伝える活動も行っている。