娘の言葉に背中を押され、脱サラして10年。研師として日本刀をあるべき姿へ。

文=松浦奈那子(霜月祭実行委員会)

11月の第2日曜日。

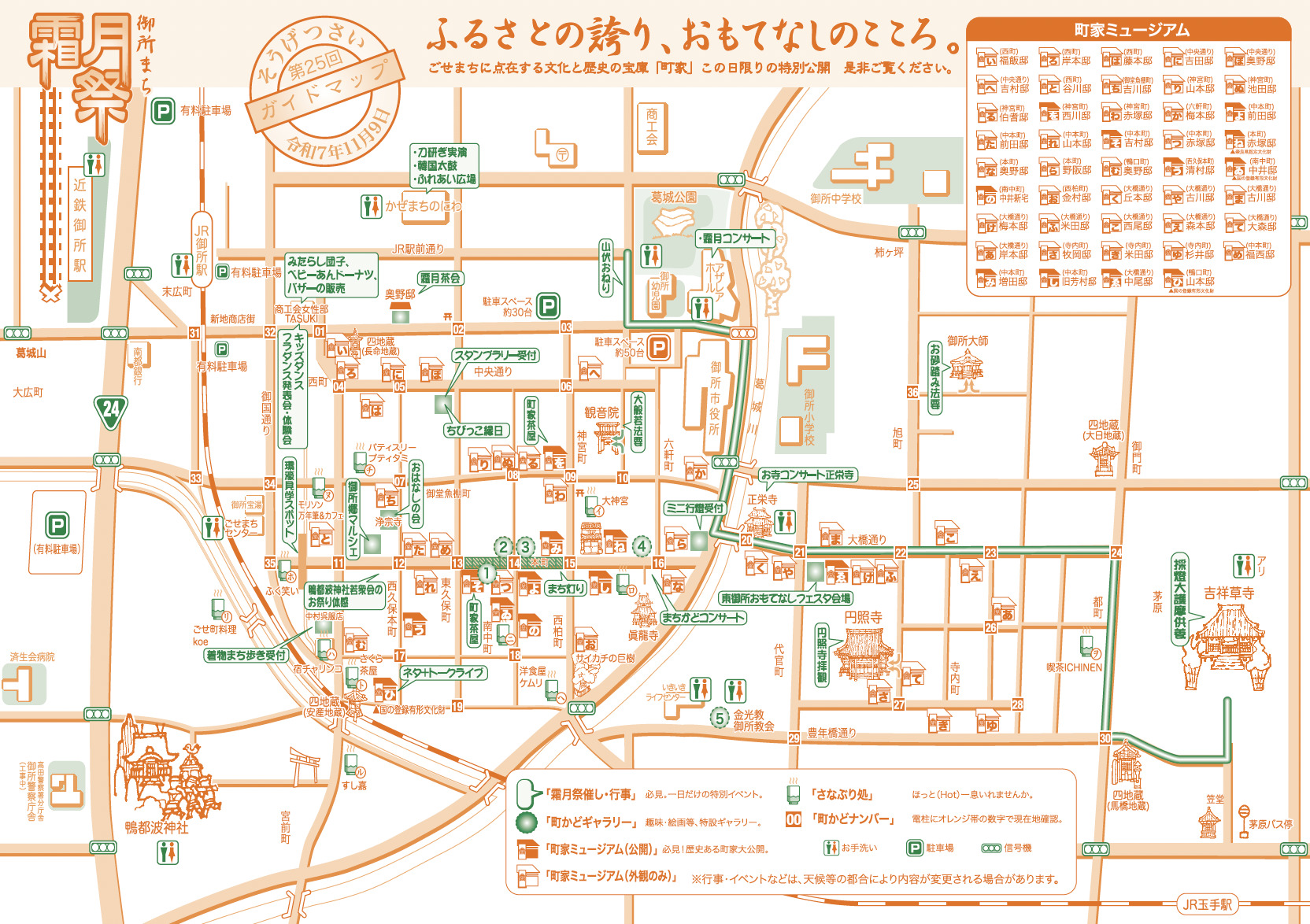

御所まちが一年で最も賑わう、「霜月祭(そうげつさい)」が行われる日です。

紅葉が色づき始めるころ。石畳の通りに出店が並び、オレンジ色ののぼりがあちこちに掲げられた御所まちには、人々の笑い声とともにおいしそうな香りが漂います。

賑わいに誘われて毎年訪れる人もいれば、新しく御所まちに出会う人も。そんな一日が、このまちにはあります。

私にとって「霜月祭」は、暮らしに根づいた大切な記憶のひとつです。かつて、父が所属していた「NPO法人ごせまちネットワーク・創(そう)」が立ち上げたこのお祭りで、幼かった私はいろんな体験をさせてもらいました。

みんなで種をまき、収穫した実で蕎麦を打ち、祭りの当日にふるまったこと。肌寒い朝に、出店の準備を手伝いながら感じた、まちの一体感や人のあたたかさ。あの時の風景や感覚は、今でも私の心に生きています。

そんな霜月祭が始まったのは26年前、1999年のこと。私自身がその始まりに立ち会っていたわけではありませんが、父や当時の関係者の方々から、立ち上げの背景について話を聞く機会がありました。

「御所まちの魅力は市外や県外の方にとっても、きっと価値があるはず」

「このまちの魅力をもっと伝えたい。御所まちをもっと盛り上げたい」

「暮らす人たちに、ふるさとへの誇りを再確認してほしい」

そんな思いから、霜月祭は生まれたそうです。

かつて町家が建ち並び、商人町として栄えた御所まちは、現在では観光地のような賑わいはないかもしれません。それでも、どこか懐かしい風情と受け継がれてきた暮らし、文化、人と人とのつながりが深く根を張る場所です。

祭りのキャッチフレーズである「ふるさとの誇り、おもてなしのこころ」には、そんな御所まちの本質が詰まっています。

霜月祭では、このまちの歴史に光を当てる取り組みとして「山伏行列」が行われます。

「NPO法人ごせまちネットワーク・創」の皆さんは、修験道の開祖・役行者(えんのぎょうじゃ)の出生地である「吉祥草寺(きっしょうそうじ)」が御所まちにあることに着目し、この地ならではの演出として山伏行列を企画しました。

山伏装束に身を包んだ一団が法螺貝を吹きながらまちを練り歩く姿は、霜月祭の象徴とも言える特別な風景です。まち全体に鳴り響く法螺貝の音を聞くだけで、「あぁ、今年も霜月祭がやってきた」と感じる方も多いことでしょう。

また、私の記憶に強く残っている企画がもうひとつ。それが、御所まちの街道沿いに子どもたちが描いた灯籠が並び、夜のまちをやさしく照らす「まち灯り」です。昼間とは違う表情を見せるまちの風景が、とても印象的でした。

自分が描いた灯籠を探しながら、友達や家族と夜のまちを歩いた時間と景色は、今も心に残る思い出です。

霜月祭は、賑やかで楽しいだけでなく、まちが持つ記憶や文化、そして人々の思いを未来へとつなぐ、小さな灯のような存在なのかもしれません。

ここ数年で御所まちエリアには、新しいお店や宿泊施設、銭湯、レストランなどが次々と誕生し、まちを歩く人の数もぐっと増えてきました。

実際に訪れた方からは、「素敵なまちですね」「この雰囲気が好きです」といった、うれしい声をいただくことがあります。そのたびに、自分が育ってきたまちの良さを改めて実感するのです。

私自身、この数年の御所まちの変化を見てきて、「新しい風を受け入れながら、まちが前に進んでいる」と感じています。

そして何よりうれしいのは、新しくできたお店を、まちの人たちが自分ごとのように喜び、応援し、めいっぱい宣伝してくれること。そんなあたたかい風土は、住む場所としても心地よく、これからお店を始めたいと考えている方にも、きっと心強いはずです。おすすめですよ。

そこに暮らす私たち自身がまちの価値に気づき、次の世代へとつないでいくことが大切だと感じています。そして霜月祭が、その「橋渡し」のような役割を担っているように思います。

地元の人と外から訪れる人が出会い、まちの文化や歴史、あたたかい風土を共有する。そのように、これからも霜月祭がまちに新たな視点をもたらし、人々がまちの魅力を改めて認識するきっかけとなってほしいと願っています。

立ち上げから25年以上が経ち、実行委員会の体制にも新しい風が吹き込まれています。

これまでお祭りを支えてきたメンバーに、「このまちが好き」「霜月祭の運営に関わってみたい」と思ってくださる新しい仲間たちが加わってくれました。

互いに前向きな意見を出し合いながら、より良い方向を共に考えていく様子に、このお祭りが単なる「イベント」ではなく、人と人、人とまちとをつなぐ「営み」そのものであることを、確かに感じます。

そんな霜月祭が、今年はさらに盛り上がります。

まず、これまでは御所まちの西御所エリアを中心に展開されていた出店や催しが、東御所エリアへも進出し、御所まち全体がひとつのお祭りとしてつながります。

また、道路が美装化されたことで、これまで以上に歩きやすくなり、街並みもより素敵に感じてもらえるのではないかと思います。街道で、ふと立ち止まって風景を眺めたり、写真を撮ったり。そんな時間も、霜月祭の楽しみのひとつとなるはずです。

そして企画も盛りだくさんです。たとえば、御所まちに暮らす落語家・桂文五郎さんや、お笑い芸人のさとうしょうこさんによるステージ、さらには鴨都波神社若衆会によるススキ提灯の演舞や太鼓の演奏、子どもたちによるステージも予定されており、より多くの方が楽しめる内容となっています。

大学進学を機に御所を離れた私は、そこからの約8年間、このまちで過ごす時間がほとんどありませんでした。ですが、離れて暮らすなかで、御所という場所の良さに気づく場面が何度もありました。

葛城山・金剛山の山並み、昔ながらの町家が連なる通り、行き交う人たちのあたたかい挨拶の声。ここには、ここにしかない歴史や文化があり、それを大切に受け継いできた人たちがいます。

自分が育った場所が、誰かにとって「帰ってきたくなる場所」であること。その意味を改めて実感し、私はこのまちの未来を一緒に見ていきたいと思うようになりました。

霜月祭は、そんな御所の魅力がぎゅっと詰まったお祭りです。初めて御所を訪れる方、これまで関わってくださった方への感謝の気持ちを込めて、このまちの“灯”を共に未来へつないでいけたらと思っています。

小さな灯が、まちを照らす。

その灯が誰かの記憶となり、また次の誰かへと受け継がれていく。

今年の霜月祭も、そんな一日になりますように。

※霜月祭の詳細な情報はこちら

霜月祭実行員会メンバー。御所が大好きで、地元の魅力を発信することに情熱を注いでいる。ホテル・レストラン・ブライダル業界での仕事を経験したのち、御所で始まった「銭湯復活プロジェクト」の運営会社に就職。2021年に「NIPPONIA 田原本 マルト醤油」の運営を担当。2022年に「GOSE SENTO HOTEL」の立ち上げに携わり、現在もスタッフとして現場に立っている。